【報告】【6年生 第11回目】逃げ遅れゼロの実現を目指して(3)(令和5年2月28日)

松山市立味生第二小学校との交流学習

これまでの学習の成果を生かし「逃げ遅れゼロ宣言」をまとめるため、各グループで議論を積み重ねてきました。

当初の予定(3回の授業)ではまとまらなかった分を追加学習を行うなど、真剣に取り組んできました。

そして今回。愛媛大学井上准教授のコーディネートによって、同じように災害時の逃げ遅れゼロを目指すための防災学習を行っている松山市立味生第二小学校との交流学習が実現しました。

視点や意見の違いを知る

同じテーマで学習をしても、地域の特性や環境など様々な条件に違いがあります。

違いを知ることで、視野を広げていくことが今回の目的です。

交流はWEBを通じて行いました。まず、味生第二小学校の学習成果の報告を聞きます。

▲ 味生第二小学校の児童の報告の様子

▲ 6つの方法を考案

様々な学習のステップを経て、逃げ遅れゼロのため6つの方法を考案。最終的にはその中から1つに絞ったとのこと。6つのうちの一部を紹介します。

・地域の人と一緒に避難するしくみをつくる。

・簡単に乗れるバスで早めに避難をさせる。

・高齢者にも使えるアプリで避難のタイミングを知らせる。

味生第二小学校は、自治会や消防団など、実際に地域の人たちから意見を聞くなどして、逃げ遅れゼロのための方法を考えていました。

また、今後は地域の方と一緒に避難訓練も行うとのこと。野村小児童から「すごい!」といった声があがりました。

「バスでの避難」などは、公共交通機関が発達している地域の特性を生かしたものとも言えます。同じテーマでも地域特性などの違いで、視点が変わります。野村小学校の児童たちも学びが深まりました。

野村小学校の報告

野村小学校からは、まず復興ソングの制作や昨年度の防災学習など、これまでの先輩たちが取り組んできた活動を紹介。

災害の教訓を生かし伝承していくことの大切さや、家族などと一緒に事前の備えを行っておくことの重要性などが報告されました。

その後、今年度取り組んだ「未来の防災倉庫を置くならどこ?」「野村の復興シンボルを考案しよう」「逃げ遅れゼロ宣言をまとめよう」といった活動を報告。

何げない日常の中にある地域の人とのあいさつやコミュニケーション。こうしたことの積み重ねが災害が発生したときの「共助」に役立つこと、地域社会について理解を深めていくことの大切さなどが報告されました。

野村小学生がまとめた宣言を紹介

▲ 宣言1(災害前)

▲ 宣言2(災害時の避難行動)

▲ 宣言3(災害後)

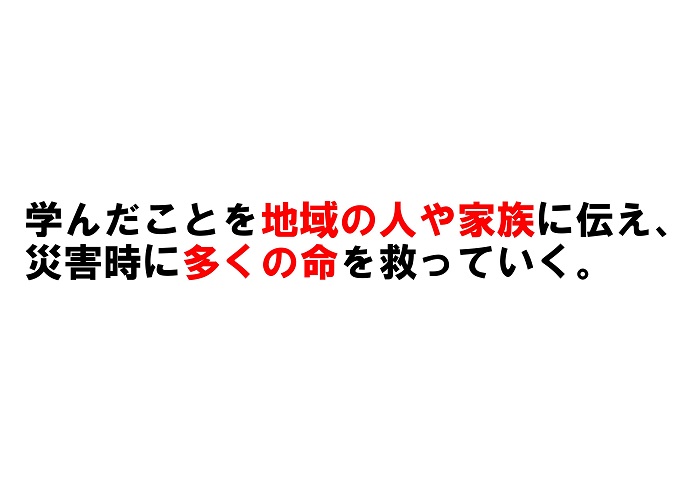

▲ まとめ

感謝を込めて

「違いを知れて良かった」「自分たちだけでは思いつかない」「この機会があって良かった」。そういった声が聞かれました。

普段機会のない他校との交流学習によって多くのことを学ぶことができた様子です。

それぞれの報告後、両校ともに、それぞれの取組みの良さや違い、参考にしたい点などをグループで話し合い。

愛媛大学井上准教授や味生第二小学校の皆さんに感謝の気持ちを込めて、話し合った結果を報告しました。

最後に

6年生の復興水辺域プロジェクトの活動は全日程を終えました。

今後、学習成果を広く共有するため、成果物を災害伝承展示室に展示する計画です。

これまでの学習を生かし更に日頃の備えを充実させていきたいと思います。

学習の過程では、児童たちの意見や考えなどから、我々教員や行政職員も多くを学ばせていただきました。小学校のこの取組みから生まれた意見や成果などを、今後の復興まちづくりに生かしていきます。

「互学互習」を大切に、次年度以降もプロジェクトを継続していきます。

検索

検索 翻訳

翻訳 メニュー

メニュー

更新日:2023年02月28日