【報告】のむら復興まちづくりデザインワークショップで成果報告(令和5年2月11日)

地域の方々に活動を知ってほしい

一年間の活動を広く知ってもらうため「のむら復興まちづくりデザインワークショップ」の場で成果報告を行いました。

「のむら復興まちづくりデザインワークショップ」は、野村の復興まちづくりのあり方を考えるため、地域住民、大学、企業、行政などが一堂に集まりアイディアを出し合う場で、令和元年度からはじまり、これまで18回の開催実績があります。

(参考:西予市ホームページ「のむら復興まちづくりデザインワークショップ」)

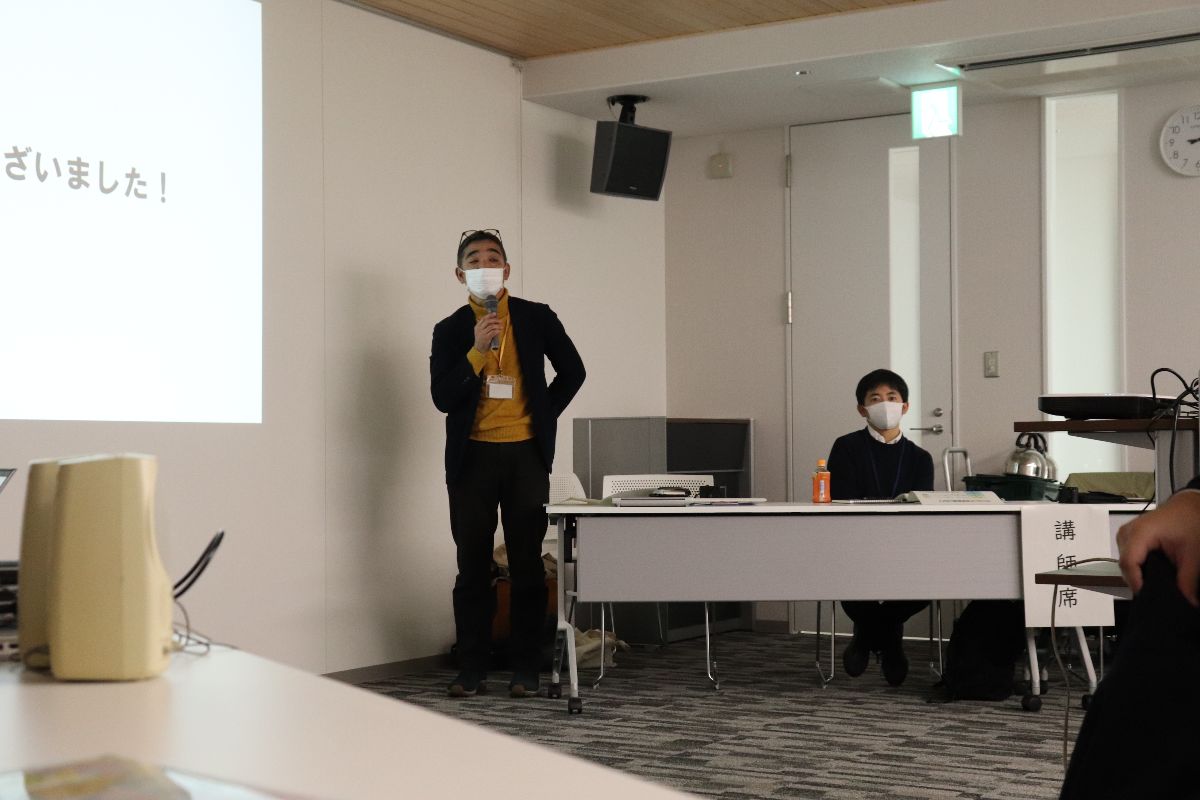

5年生・6年生それぞれ20分の時間をもらい、各学年数名の代表者が登壇。事前に制作した動画などを映しながら報告しました。

5年生の報告の様子

高校生と共にさつまいもやひまわりを育てた活動や水生生物調査の結果などを報告しました。

報告は、パワーポイントを使い活動の写真などを投影します。工夫が凝らされているのがここから。

写真に合わせて動画が流れるようになっており、児童全員が交代で出演し、活動や感想などを説明しました。この会場に来れない児童でも、動画を通して全員の顔を見ることができ、一人ひとりの輝いた姿を見ることができました。

展開の合間は現に会場で報告する代表児童が説明。工夫と臨場感に溢れ、充実した活動内容を肌で感じることができました。

6年生の報告の様子

5年生同様に動画を駆使するなど工夫を凝らした報告で、一生懸命に行ってきた活動を知ることができました。

6年生は、このワークショップでつくられた復興まちづくりエリアを題材にした防災学習を展開。活動報告の中には、将来に向けた提案も含まれていました。

それが「未来の防災倉庫を置くならどこ?」の活動。復興まちづくりエリアをより安全なものにするため、防災倉庫を置けば良いと思う場所を提案しました。

この提案に対し、会場の参加者からは「是非実現するべき」との意見が出ました。市としても、整備と併せて実現できるよう進めていきます。

世代を超えて復興まちづくりに参画する

野村小学校復興水辺域プロジェクト。はじまりは「自分たちも復興に参画したい」という野村小学校からの声でした。

それがこうして様々な活動へと繋がり、地域を勇気づけるものになっています。そして、活動を通じて地域社会への参画意識を養い、自分たちも地域の一員だという思いを強くしたようです。

地域の大人たちが真剣に考えた復興まちづくりを、さらに良いものにしていこうと世代を超えて子どもたちも真剣に考える。

このワークショップを司会進行する愛媛大学松村教授から「全国でも、野村だからこそできる本当に素晴らしい取組み」との感想が述べられました。

▲ 参加者も真剣に耳を傾けます

▲ 素晴らしい活動報告に最後は大きな拍手が沸き起こりました

▲ 感想を述べる松村教授

▲ 今後も成果を共有する取組みを進めていきます

検索

検索 翻訳

翻訳 メニュー

メニュー

更新日:2023年02月11日